眞田 靖士 教授 大学院工学研究科

研究分野:社会基盤(土木・建築・防災)/建築構造、材料

研究キーワード:コンクリート系構造学

「耐震工学という国産技術を国際競争力に」

●耐震性能向上と幸福感の関係

私の研究分野は建築物、耐震工学です。特に鉄筋コンクリート造の建築物。つまりハード面の防災。失敗すると人命が損なわれる工学でもあります。

今日必要とされる耐震性能は、その建造から取り壊されるまでの50~100年の間に、複数回発生する稀な地震動において、建物の倒壊を防ぐことで人命を守るというもの。これは1981年施行の新耐震設計法における目標であり、現在主流の考え方です。

ただ、この現在の耐震性能では、建物は壊れると言われています。つまり、完全に倒壊しきることはないが、ある程度壊れることで、中の人間を守るのです。生命は助かりますが、住み続けられるかは分かりません。

日本の技術力は向上し、新耐震法以降の建物は求められる水準を満たせるようになった。すると次のような状況が生じてきました。昔なら、震災時に生命が助かっただけで幸福と思えた。しかし近年では、生命は助かっても我が家は結構壊れてしまうと、無傷だった家に比べて幸福感が減衰してしまう。建築物は一般の人が購入する最も高価な財物です。人命が助かる確率が高まったことで、家屋の壊れ具合がその後の幸福感に与える影響が大きくなってきたのです。

これは工学技術の進歩がもたらした新しい防災課題といえます。家屋の財産価値を守ることも、これからの社会が求める安心な建物の性能、次世代の耐震性能になっていくと思います。

●日本の技術を海外に広めるイノベーションとは?

日本は地震国ゆえに、耐震技術へのニーズが大きい。それが技術の進化につながっています。一方、諸外国では決してそうではない現状があります。

海外の災害調査のために現地に行って、見渡す限り建物が倒壊しているショッキングな景色を見たことがあります。生命を守るという意味で、この分野においては海外の方がやることが沢山あるといえるでしょう。明らかに進んでいる耐震に関する防災技術は、日本の輸出産業としてのポテンシャルが非常に高いと思っています。

日本で進化した耐震技術を輸出することで、諸外国のそうした現状課題を解決できれば、双方の国にとってのWin-Winとなります。しかし、それが難しい現実があります。

つまり、建築基準が求める耐震性能の水準を満たす建物を、現地の人々の手では造ることができない、という問題です。設計通りの性能のものが造れないため、外見は立派でも地震が起きると中身は耐えられず倒壊してしまう。日本の建築現場でできることが、現地では難しい場合が少なくない。文化や慣習の違いを含め多様な要因が複合しています。それが、海外での耐震技術普及の足かせになっているのです。

そこで、高度で複雑なものは造れなくとも、性能が満たせる技術というものが開発できたらどうでしょう。簡単・簡便な造り方でも、高い耐震性能が実現できる技術。そういう観点からイノベーションが起こせるかもしれません。シンプルでも高性能な日本初の技術が生まれたら、海外で広く普及する可能性があります。

そういう革新的で簡便な技術は、これから人手不足社会になっていく日本国内にもフィットするでしょう。この突破口を探してみたいと思います。

●防災の総合的な研究開発拠点としてのアピールを

「新たな防災」が全学に認知された取組みでもあり、大阪大学には防災関係に幅広くかつ深く取り組んでいる総合的な研究拠点があることを、広く一般に発信する機会にしたいという思いがあります。

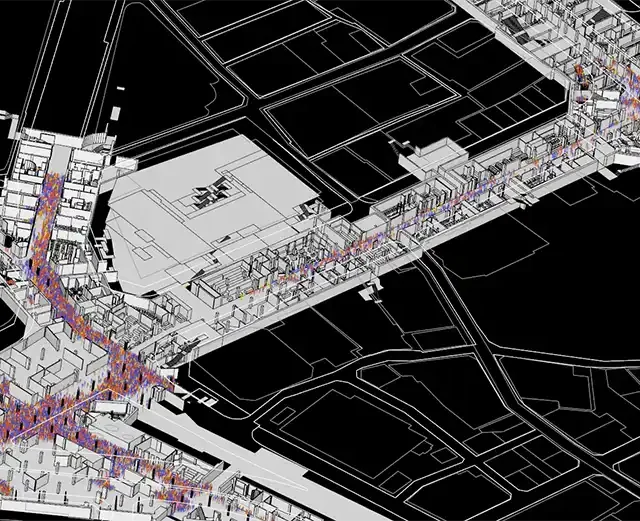

ちょうど老朽化した学内の実験施設が建て替えのタイミングにあります。そこに、多様な研究分野の連携や、産学連携に役立つ機能を集約し、地域にも開かれた防災研究の総合拠点、発信拠点としてシンボリックに活用するのもアイデアではないでしょうか。

取材日:2023年10月30日