猪俣 敦夫 教授 サイバーメディアセンター 全学支援企画部門 教授

情報セキュリティ本部, CISO D3センター セキュアプラットフォームアーキテクチャ研究部門 最高情報セキュリティ責任者, 情報セキュリティ本部 情報セキュリティ本部長

研究キーワード:情報セキュリティ

「サイバーインシデントという新たな災害への対策」

●情報による災難は自然災害に匹敵

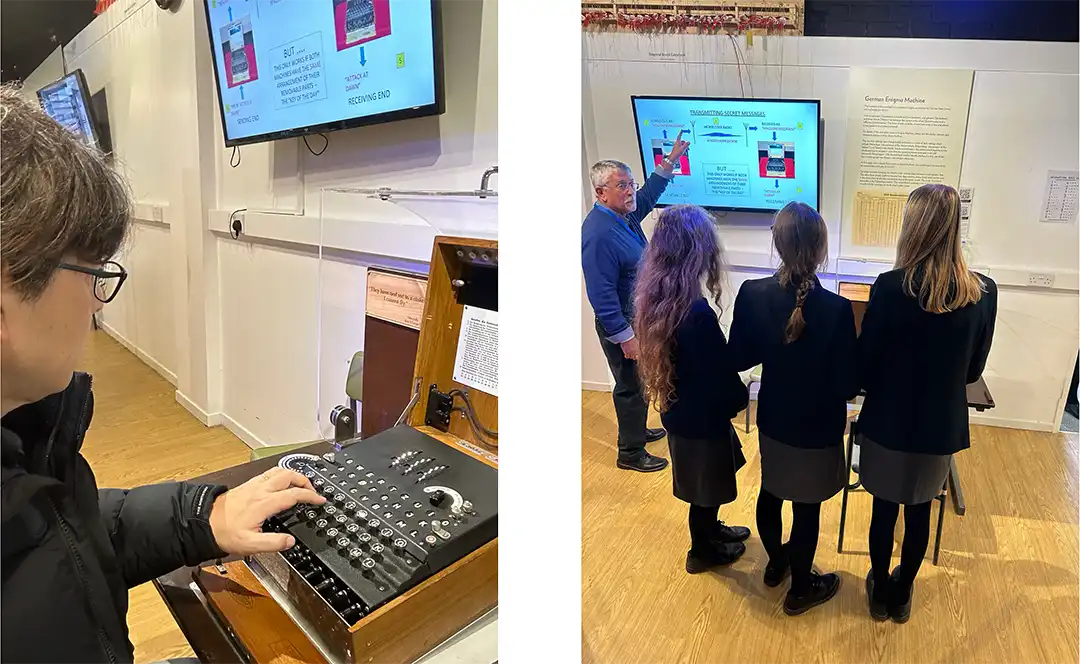

授業では情報通信技術、暗号理論を扱います。これは情報工学で数学的なものですが、その社会的な意味は防災に通じます。自然災害との単純比較はできませんが、情報漏洩・サイバーインシデントを自分は災害と捉えます。

例えば、トラブルに遭遇して経済損失があっても時が解決してくれるでしょう。しかし、意図せざる情報流出は違います。いったん出てしまった情報はどんなにお金をかけても消せません。消えた確認すらできない。それによって言われたくないことを死ぬまで言われる。精神的・社会的にあまりに深刻なダメージ。それは死んだ後でも続きます。実際に自死を選ぶケースがたくさんあります。もはや生命をいかに守るかという問題です。

自然災害に直結する話では、例えばSNS上での災害情報の拡散。嘘の災害情報をアップすれば、急激に拡散します。そんな画像や動画はもう簡単に作ることができる。被害情報を知らせなければと思う人々の良心がテコになり、デマによる扇動が起きてしまう。それにより社会が混乱し実害が生じるならば、それも災害ではないでしょうか。

●防災としての情報セキュリティ

特に、サイバー攻撃の脅威が非常に大きい。私の研究活動でもサイバーセキュリティ分野の人材育成を急務としています。2030年に量子コンピューターが完成すると言われ、他国からの攻撃も日々進化する中、今の日本の水準には危機感があります。今の学生たちには、少しでも先を見据えた研究をしてもらっています。

また、広く社会に、特に若い方たちに便利な情報通信技術に潜む怖さとリスクを知ってほしいと思います。テクニカルな対策はもちろんですが、心理的・社会的なリテラシーとしても。本当にその情報は正しいのか、信頼できるのか、適切な根拠をもって判断できるようになってほしい。それが、例えば特殊詐欺や闇バイトなどに陥る前のブレーキにもなります。

それには怖さを理解することです。怖さを理解した人は、防御する知恵、脅威に対抗する力を身に着けていきます。それこそが有効な予防策です。

自然災害の初動対応でも、事前の備えやシミュレーション経験がなければ、適切な行動はとれません。情報事故も同じです。まして、情報事故は目に見えません。

自然災害は危険な状況が見て分かりますから、発生時には誰もが命を守る行動を起こすでしょうが、サイバーインシデントは見えません。誰も気づかないうちに進行し、抜かれた情報を盾に脅迫されて初めて気づくのです。だから、情報セキュリティは平時の理解と備え、すなわち平時の防災こそが極めて大切なのです。

●どんな分野ともかかわりながら良い方向へ

この分野は近年急速に発展し変化しています。個人情報保護法にはじまる法整備、著作権管理や不正アクセス防止の観点、セキュリティ投資など経済分野もあって、文系理系を問わないまさに学際領域そのものとなっています。どうやって情報セキュリティの認知を拡大し人々の行動変容を促すか(それも若い世代に)という視点では、発達心理学なども重要になってくるかもしれません。

サイバーセキュリティに関わるさまざまな規制や制約が増えてきたことで、研究や実務上で不便が生じてしまった現実もあると思いますが、例えば、暗号化技術の活用でそれを軽減できる場合もあります。情報を取り扱う分野ならば、さまざまな方法でお手伝いし、理解を深められるかもしれません。「新たな防災」を機に、私たちの分野からも広いかかわりや発信ができると良いと思います。

取材日:2023年9月11日