安福 健祐 D3センター サイバーコミュニティ研究部門(阿部研究室) 准教授(兼 大学院工学研究科 地球総合工学専攻 建築工学部門 建築・都市形態工学領域)

研究内容・専門分野・研究トピック:避難シミュレーション、図形工学、建築形態工学

「シミュレーションの効用を防災に活かす」

●精度高い群集シミュレーションを用いて

もともと私自身、ゲームが好きで、中でも三次元のコンピューターグラフィックスに関心が高かったということもあり(過去にはゲーム会社に勤務していたこともある)、プログラミングを用いた建築分野での研究をやってみたいと思っていました。建築では、構造計算や環境設備における空気の流れ、日射の研究など、頻繁にシミュレーションを行うのですが、自分は建物の内外の人の動きを三次元で可視化したシミュレーションを行い、それを群集の安全性に活かす研究テーマを追いかけています。

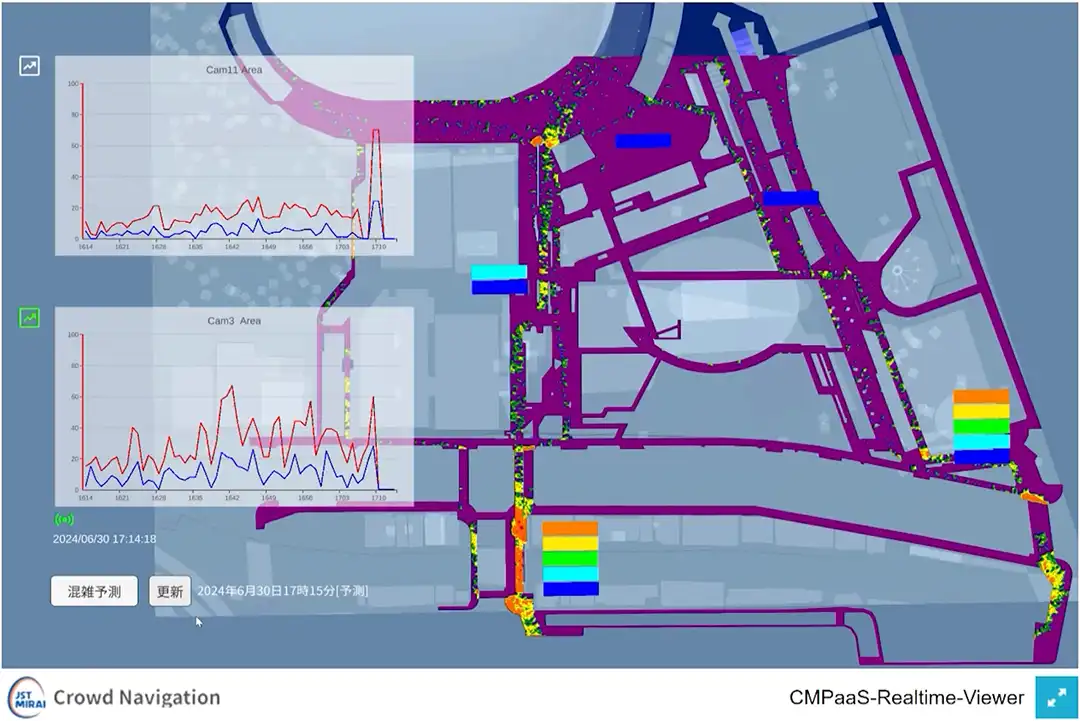

例えば火災が起こった際、その建物から全員避難するのにどれくらいの時間を要するかといったシミュレーションを行います。ひと昔前と違って、群集をひと固まりのマスではなく、ひとり一人のパラメータを細かく設定し、人間同士の相互作用も含めた群集の行動特性をシミュレーションに反映する。そうした群集マネジメント研究を、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の未来社会創造事業プロジェクトにおいて、東京ドームなど大きなイベント会場を取り上げて共同研究をしています。

最近は、リアルな空間に設置されたカメラやセンサーを通じて得られる多様な現実のセンシングデータが存在していますので、一定時間後に群集密度が大きくなる危険個所がどこに生じ変化するかなど、デジタルツインによって予測の精度も格段に高くなります。それを踏まえ、事故を避ける誘導のあり方を考えることができますし、建築物自体の安全性と快適性の評価にもつなげたいと思っています。

●シミュレーションによる可視化を共通言語に

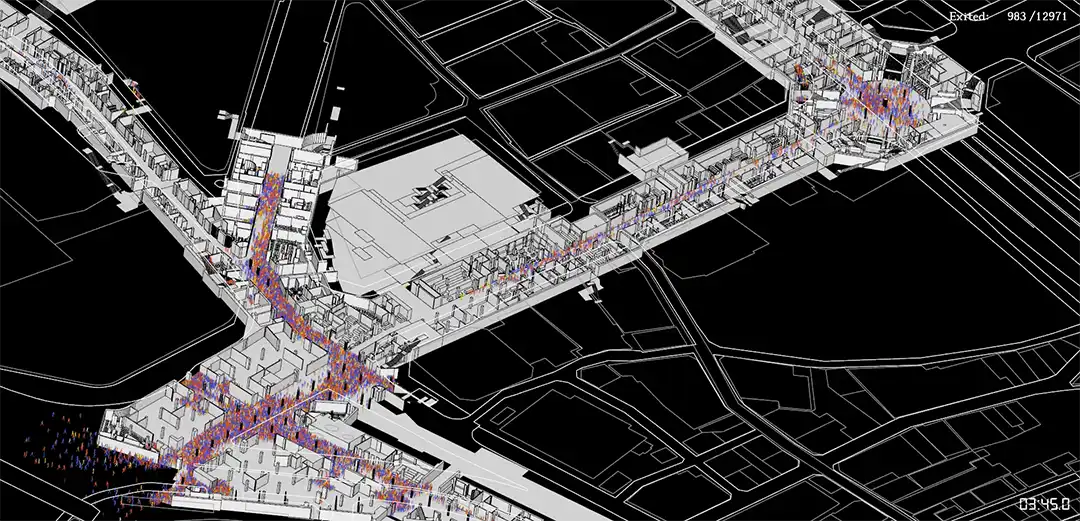

防災の観点では、以前から大阪地下街の避難シミュレーションに取り組んでいます。南海トラフ巨大地震の津波予想を踏まえ、実際にどれくらいで避難ができるかというテーマです。

大阪地下街としては有事に利用者を地上に逃がす計画ですが、地上の状況次第では人の流れが滞って想定通りの避難ができないなど、様々な懸念がわかってくる。セカンドプラン、サードプランと避難計画のシミュレーションを重ねる度に、気づいていなかった問題が見えてくる。シミュレーションによる“可視化”は、専門家以外でも様々な気づきや解決策に結び付けられると思います。

D3センターには、スーパーコンピュータを使った様々な研究者支援という役割がありますので、メタバースをプラットフォームに使った「新たな防災」の提案とは、相性が良さそうです

仮想現実なら現実には不可能な実験もできますから、メタバース上の避難訓練で複数の人々のインタラクションを把握し、気づきを得る期待もできます。

学際研究には専門領域の壁という課題がありますが、それを解決する共通言語として、シミュレーションによる可視化が役立てられたらとも思います。

また、別の観点での具体的なアイディアとして、夜間の津波や停電時に避難誘導灯としてドローンを飛ばすことなども考えられないかと思います。

●心の側面から考える発展性にも期待

そして、今回提示された“心の世界”というテーマは興味深いです。そもそも建築には哲学寄りの空間概念の要素があります。例えば脱構築主義建築(デコンストラクション)の思想など、コンピュータが得意でない領域ですが、自分としては関心の深い視点です。

現実とメタバースはよく語られますが、その両者のあいだに、人間の心の世界のレイヤーがあるという考えは面白いと思います。情報系だけの視点だと、デジタルツインっぽく現実を仮想空間で再現することで完結してしまうかもしれませんが、そこからさらに新しい発展ができるのではないかと思います。

取材日:2023年2月27日