倉敷 哲生 教授 大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻

研究トピック:信頼性工学、複合材料工学

研究キーワード:フューチャー・デザイン、異分野連携、技術融合、将来可能性教育

「“未来のいのち”を見据え、今の課題を考える」

●防災に活かす“将来可能性教育”

ビジネスエンジニアリング専攻は、経済学研究科経営学系専攻と連携しており、3年間で修士(工学)と修士(経営学)のどちらも取得できるダブルディグリーが可能です。その中で私は、医工学、エネルギー・環境、エレクトロニクス、防災・リスクなど多岐にわたる分野で、異分野連携、産学連携をキーワードに新たなテクノロジー創成のためのシミュレーション構築と新技術開発、そして高信頼性発現に向けた先端材料設計など構造安全性評価システムのための信頼性工学に基づくシミュレーションと新技術開発を目指した工学教育と研究を進めています。

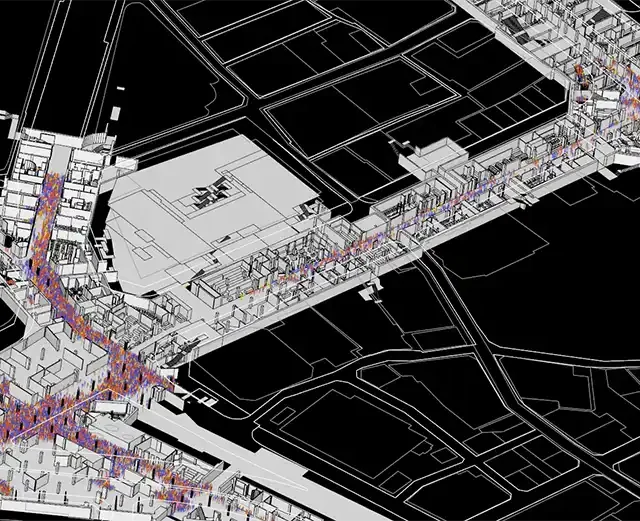

防災に関する実験では、例えば、震災時、大阪湾に集積する化学工場からの危険物漏洩リスクに関して、流体や気体の広がり方と、ウォーターカーテンを用いて防ぐ減災視点でのシミュレーションを行い、その効果を評価することに取り組んでいます。

今回のプロジェクトにおいて重視したいのは、フューチャー・デザインに基づく「将来可能性教育」の取組みです。これは「新たな防災」の大事な切り口になりうると思っています。

数十年後の未来を予測(フォアキャスト)し、望ましい将来像と望ましくないそれとのギャップを見据えたうえで、その解消には今現在何をすべきかをバックキャストで考えること。そのためには、社会科学・自然科学両方の知を融合させた「総合知」の駆使が大事ですし、複雑な課題の解決に多様な専門性や立場を連携させたデザインと実践も必要になります。

私たちはいくつかの高校に出向き、もしくは高校生を本学にお招きし、高大連携の一環として将来可能性教育に基づく防災教育の取り組みを数多く行っています。未来のいのちを守る防災というテーマに活きるのではないでしょうか。

●未来の防災リーダーを育成したい

若い世代から、防災リーダーに関心を持つ人を増やしていきたい、という思いがあります。20年後、30年後に起こりうる災害の当事者は、今の若い人たちです。彼らがその未来の社会のために、今何をするべきかを今のうちから考えて頂きたいと思っています。防災に活きる未来技術開発の意味でも、そういう意識で動ける人材の育成は大切で、将来可能性教育を用いた防災教育は、そこにつなげられると思います。

VRゴーグルを用いて若い人に未来の具体イメージを体感させることや、「防災カード」で災害時の様々なケースを考えてもらうツールを用いたワークショップなどを、高校や様々な場で実施しています。防災では、「自助・共助・公助」3視点の取り組みがあるわけですが、ワークショップ参加後は、参加者の意識がガラリと変わり、地域住民同士の取り組みとして共助への意識が大きく高まる傾向も得られています。

こうしたアプローチは、防災を考える多くの人たちの、意識と知識の向上、そして行動変容に結びついていくと思っています。

●大阪大学ならではのアプローチを発信する機会に

私たちは「フューチャー・デザイン×教育」の一環として将来可能性教育に関する様々なアプローチでの研究を行っています。未来社会を想像するシナリオやメタバースなどを用いたビジュアル環境の構築。学際的な連携により多様な視点で仮想将来の議論を行うこと。それらを高校や大学内での教育に活かし、現在だけでなく未来も重要視する観点から防災を考える意識と行動を拡大していこうとしています。

様々な関係者とともに、20年後、30年後の未来を描き、そこに南海トラフ地震が起きるシナリオを見据え、現在から将来に向けての課題に取り組むために、関係の皆様方とのネットワークを活かした教育について大阪大学では早期から推進していることを、このプロジェクトを通して広く知ってもらう機会にできたらという夢を描いています。

取材日:2023年3月6日