山口弘純 教授 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻

研究内容・専門分野:モバイルコンピューティング・サイバーフィジカルシステム

「情報技術による災害時のパーソナライズ対応を」

●情報技術で見えなかった部分を可視化

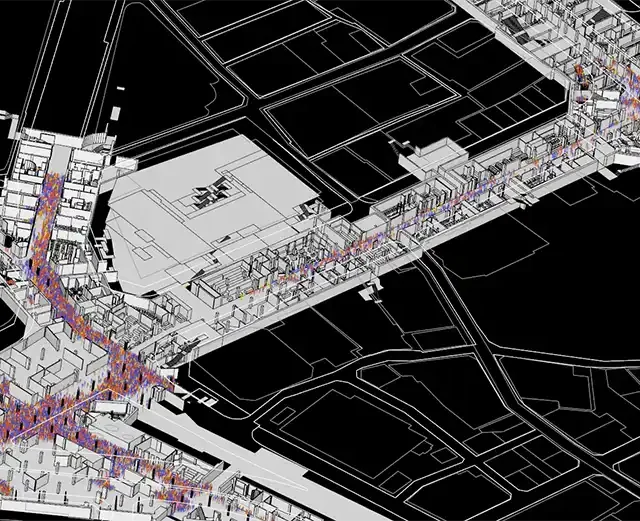

現在、センシング技術を用いて、人と車、都市と地域の中で“動いているもの”を把握する研究をしています。例えば、ある種の赤外線ビームを物体から跳ね返らせると距離が測れますが、これを高速で何回も繰り返すことによって、人や車のかたちが見えてくる。連続的に把握することで“移動”を可視化します。

動いているものがどういう意図で何をしているかを、センシング技術で理解し、高度交通システムへ応用する研究も進めています。

そうしたアプローチを含めた情報ネットワーク学という分野ですが、実学としてのエンジニアリングとサイエンスの間、その融合を社会のどこかに活かすことを、自分としては昔から志向しています。

防災と関連する研究実績でいうと、ある自治体で路線バスにセンサーを付けて、路面の状況をセンシングし、危険箇所を自動検知するというものが挙げられます。過疎地域では、人手不足等により、豪雨や台風などで山間部の路面が崩れたり、滑りやすくなったりという問題が把握しきれないという課題があり、その対策の一環としての行われた実証実験です。

やはり、今まで見えていなかった部分を可視化する、というのが私の視点になりますね。

●災害時のパーソナライズを目指して

防災も、いかに見えないものを情報として可視化し把握するか、となります。どこにどのような備蓄があるかを可視化するとか、逃げ遅れを防ぎ、適切に避難するために、それら必要な情報を、有事の際にいかに迅速に伝達できるか、それに尽きるのではないでしょうか。

そのためには、災害時だけ活きる情報システムというより、平常時から多くの人が慣れ、馴染んでおけるシステムをいかに構築できるか、が大事。それは命を守ることに直結すると考えています。そして、環境と人間の両方の視点が必要。環境を見ることで人間がわかったり、逆に人間から環境がわかったり、防災にはインタラクションが大事だと思います。

「新たな防災」の“新たな”はいいですね。そこには、既存の技術やしくみだけではうまくいかないものを、解決していく視点があるのではないか。

例えば、個々人の性格や感性によって、どんな呼びかけやインセンティブがどんな行動変容を生むか、多様なデータを収集して人の動きをシミュレーションしています。これは、未来の高速道路のダイナミックプライシングによる混雑回避など、個人に着目しながら全体の制御を考える動きです。

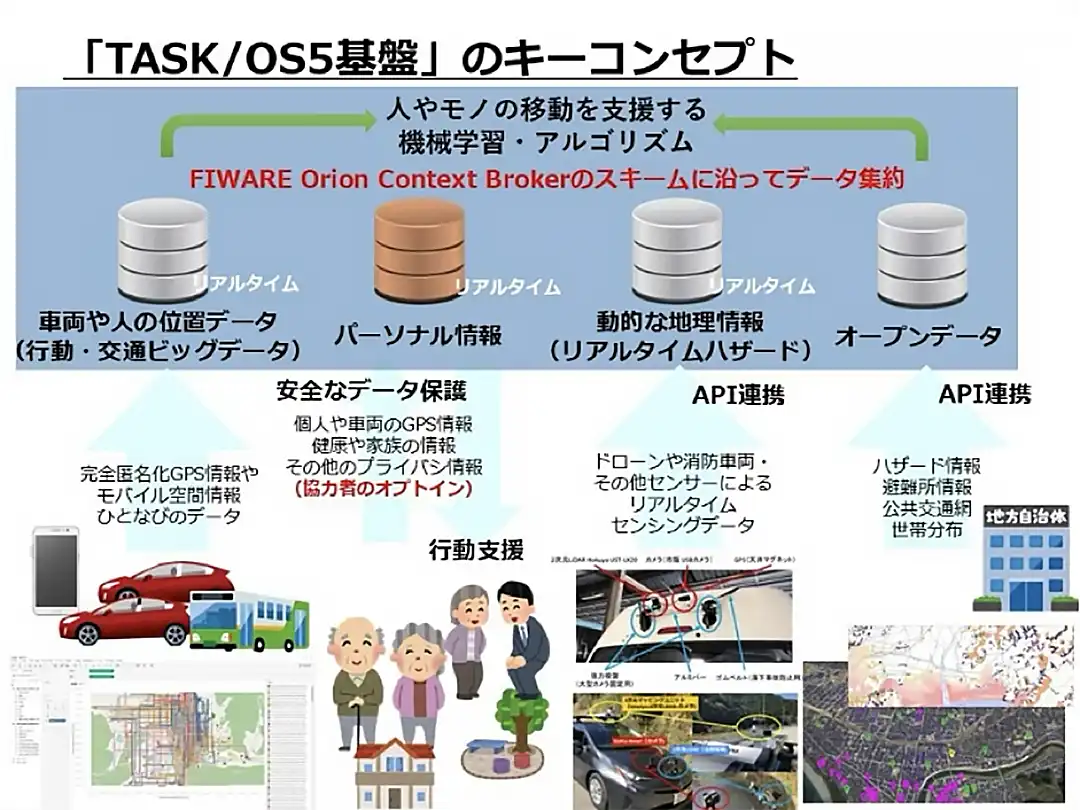

心まで理解してシステムに組み入れることは、新たな防災に通じるでしょう。自分は、災害時のパーソナライズを実現し、誰も見捨てないことを目指したいと考えています(ex.個別避難)。現在、JSTのCRESTプロジェクト「地域を支える知のデジタライゼーションと共有基盤」においてTASK/OS5基盤というシステムを開発し、実証を通じてそれらを実現しようとしています。

●異なる活動フィールドの視点を組み合わせ

私たちは、つい情報やシステムの側面からものを考えるわけですが、人間心理からのアプローチに弱いところがある。防災でいえば、住民とか地域とか、そちら側から考える必要があります。システムと人間のインタラクションも、人間の心の捉え方によってインタラクションの在り方が変わってきます。倫理や社会的受容性など含め、人間の側面が、実際のニーズや地域の課題をつかむには大切です。

そのためには、自分と異なる研究領域の方とコラボレーションすることで、新たな気づきや発想を得ていきたいですし、このプロジェクトで、いざというときに頼りになる方々と一緒に取り組めたらいいなと期待しています。

取材日:2023年2月27日