第4回SSI地域・まちづくりフォーラム開催報告

科学技術とまちづくり

日時: 令和6年12月20日(金) 17:00-19:00

場所: オンライン

参加者数:32名(自治体11名、企業7名、公益財団法人3名、大学11名)

開会挨拶:堂目卓生 大阪大学SSI長・同大学院経済学研究科 教授

発表:木多道宏 大阪大学SSI副長・同大学院工学研究科 教授

対談:

泉 征弥 株式会社コンティニュウム・ソーシャル代表取締役/大阪大学大学院工学研究科 招へい教員

貝戸清之 大阪大学大学院工学研究科 教授

七野 司 貝塚市総合政策部行財政管理課参事 兼 公共施設マネジメント室長/大阪大学大学院工学研究科 招へい教員

ファシリテーター:松本文子 大阪大学大学院工学研究科 特任准教授

共催:先導的学際研究機構 「新たな防災」を軸とした命を大切にする未来社会研究部門(New-POD)

■第4回SSI地域・まちづくりフォーラム開催

2024年12月20日、第4回SSI地域・まちづくりフォーラム「科学技術とまちづくり」がオンライン形式で開催されました。SSI地域・まちづくりフォーラムは、「命を大切にし、一人一人が輝く社会」を実現するために、市民、行政、企業、非営利組織等の間で課題を共有し、課題解決の可能性を探る場として立ち上げられたものです。第4回目となる今回は、大阪・関西万博の「いのち宣言」をまちづくりの観点から具体化することをテーマに、自治体、企業、大学の方々が参加し、活動内容の共有や活発なディスカッションが行われました。

堂目卓生SSI長からは、SSIの活動の全体像や、その中で築かれたネットワーク、SDGs達成への貢献やその先にある次のゴールの策定にも関与し、「命を大切にし、一人一人が輝く社会」の実現を目指していることが述べられました。また、共助社会の実現を目指した「いのち会議」の設立、来年の大阪・関西万博で発信される「いのち宣言」の策定についても説明がありました。

■New-PODの活動方針とCOI-NEXTの申請内容の振り返り

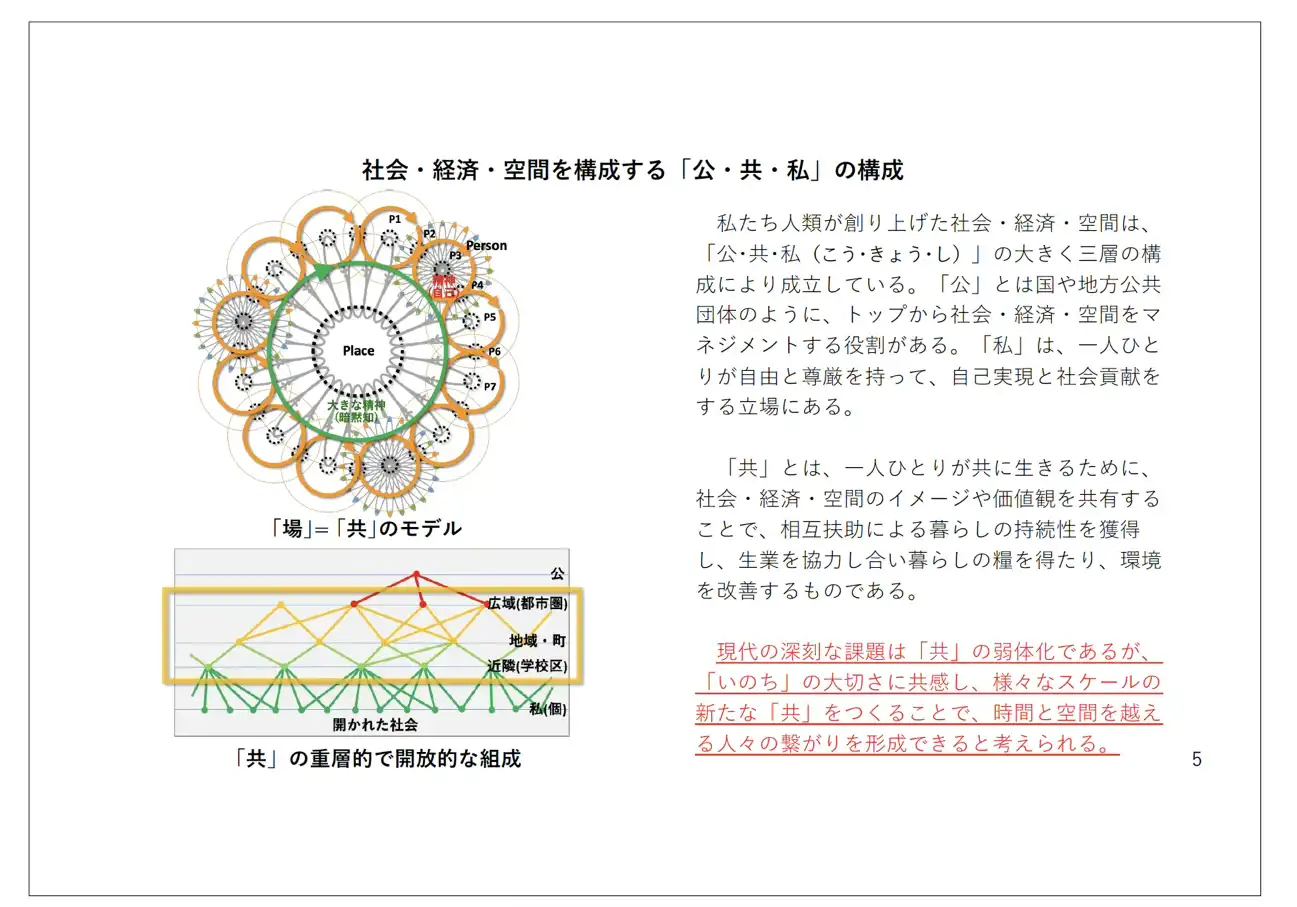

つづいて、木多道宏SSI副長(New-POD副部門長)から、JSTのCOI-NEXTと申請内容についての説明がありました。また、「新たな防災」の定義について、「防災」そのものの実践に加え、「いのち」とは何かを追求しながら、「防災」という活動を通して、人口減少、コミュニティの衰退、産業の衰退、社会格差、気候変動など、現代におけるさまざまな社会課題・地球規模課題に立ち向かい、疲労した都市・地域の社会・経済・空間構造を未来に相応しいものへと再編するための活動を指すことが述べられました。また、自然災害や気候変動といった過去に類を見ない激変に対して、人類がこれを「災い」とせず、乗り越え世界を豊かにするための対策や行動であるという意味も込められています。

New-PODでは、個人や地域などといった社会の階層にとらわれず、社会・経済・空間のイメージや価値観を共有するという意味の「共」に宿る「大きないのち」を復活するために、地域・まちづくりの理論の構築と、これを実現する環境再編およびデジタル技術とアートの開発を行うことを目標としていましたが、申請は不採択となったこと、その理由として、地域の本質的な社会課題を踏まえてどのような社会の姿を目指すのかを議論し、その実現に向けた具体的な実施計画についての検討が不足していたことや既存の取り組みに対する本拠点の独自性や優位性が不明瞭であったことが挙げられました。

■研究開発課題リーダーによる基調対談

松本文子特任准教授をファシリテーターとして、貝戸清之教授、株式会社コンティニュウム・ソーシャル泉征弥代表取締役、貝塚市総合政策部行財政管理課七野司参事による対談が行われました。対談では、地域性に依拠した地域課題の明確化、本拠点での防災の取り組みの独自性や優位性などに議論の焦点があてられました。貝戸教授は、自治体が広域的に連携することでインフラを効率的に管理する取り組みについて触れ、関西が広域連携を活かした取り組みに強みを持つことを解説しました。泉氏は、自身が開発する分散型自立組織(DAO)を用いたプラットフォームの具体例を挙げながら、人と人との繋がりを活かして新たな価値を創出する重要性について話題を提供しました。さらに、七野氏は、大阪の独自の地域性を守りつつインフラ整備を進める必要性や、自治体の取り組みを住民に理解してもらうために大学との連携が有効であることを指摘しました。

■グループディスカッション

COI-NEXTの改善点や研究開発課題リーダーによる基調対談を踏まえ、今後の課題やその解決策を探るために、5つのグループに分かれてディスカッションを行いました。このグループディスカッションでは、まちづくりにおける科学技術の活用や広域連携の具体的な事例について情報共有が行われるとともに、現時点での課題や今後求められるアプローチについて議論が深められました。グループAでは、グループBでは、グループCでは、グループDでは、グループEでは、活発な議論となりました。

作成者:山田泰大(基礎工学研究科4年生)、松本文子(工学研究科 特任准教授)、金徳祐(工学研究科 助教)、木多道宏(工学研究科 教授)